Die Zeit den „Knopfaugenartenschutzes“ ist vorbei. Auch wenn heute sich heute noch immer Tiere mit Niedlichkeitsfaktor gut auf Plakaten von NGOs machen, hat auch die Ökologie eine zunehmende Bedeutung im Artenschutz gewonnen. Längst spielen beim WWF nicht mehr nur Panda, Eisbär und Co eine Rolle, sondern auch weniger niedliche Tiere wie Insekten und Fische haben eine Lobby gefunden. Es wird hinterfragt, welche ökologische Bedeutung einem Tier zukommt, um die Wichtigkeit einzelner Arten für Ökosysteme zu erklären und Schlüsselspezies zu identifizieren. Ebenso diskutiert wird die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, denn längst nicht überall, wo Artschutz draufsteht, ist auch Artenschutz drin. Denn auch wenn im vergangenen Jahr 60 neue Haiarten in den Anhang B des Washingtoner Artenschutzabkommens aufgenommen wurden, geht auch in Europa der Fang mit Sondergenehmigung weiter.

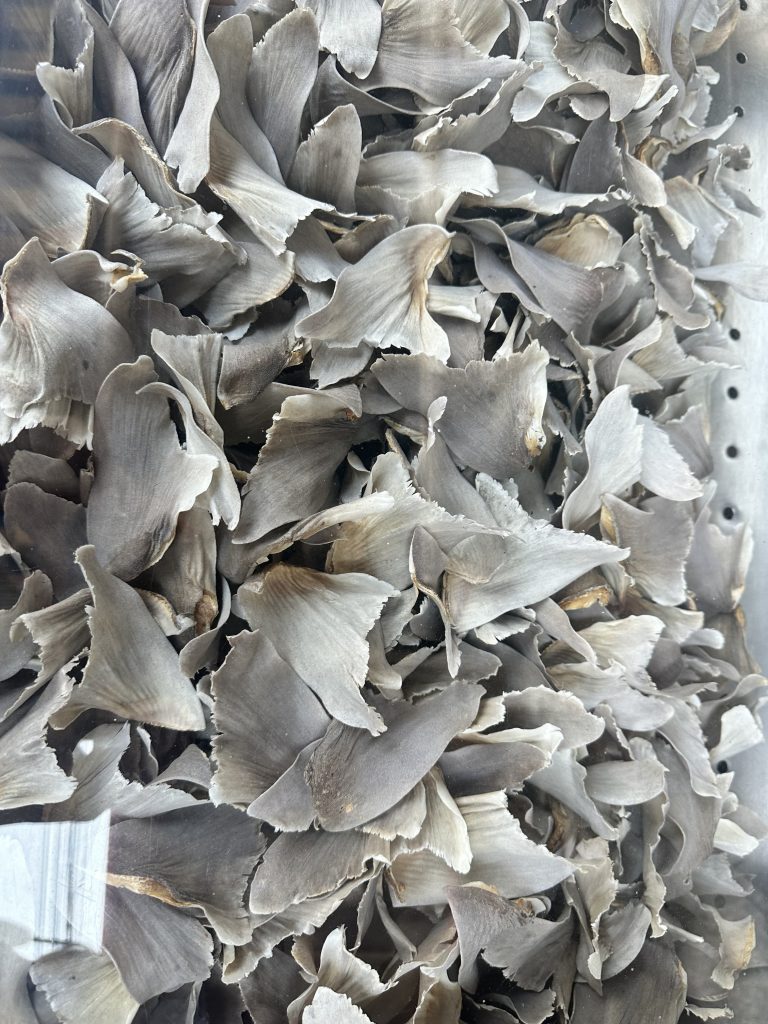

Besonders in den Blick der Artenschützer geratenen ist in den letzten zwei Jahrzehnten das Hai-Finning. Ziel des Finnings ist die Gewinnung von Haiflossen, ohne den restlichen Hai zu verwerten, da lediglich die Flossen auf dem asiatischen Markt Preise von bis zu 1500 € je Kilogramm beim Endverbraucher erzielen, wohingegen der Kilopreis von Haifleisch selbst bei zwei bis drei Euro je Kilo liegt. Die Haifischflossensuppe gilt als Statussymbol und wird auf Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten als eine von sieben „Kaiserspeisen“ serviert, die einst allein dem Kaiser vorbehalten waren. Hierdurch hat sich die besonders brutale Praktik des Finning entwickelt. Den Haien werden die wertvollen Flossen bei vollem Bewusstsein abgetrennt und der Körper der Haie wird wieder ins Meer geworfen, wo die Haie qualvoll verenden, da viele von Ihnen eine passive Atmung verfügen und permanent schwimmen müssen, um Ihre Kiemen mit frischem Wasser zu durchspülen. Gefinnte Haie sinken somit zum Meeresgrund und ertrinken. Weltmarktführer im Geschäft sind seit Jahren auch EU-Staaten, allen voran Spanien mit einem jährlichen Export von knapp 52.000 Tonnen Hai. Auch bei den Flossen ist der Marktanteil trotz des EU-weiten Verbotes von Hai-Finning aus dem Jahr 2013 nicht gesunken. Im Gegenteil ist der Anteil des Haiflossenimportes in Südostasien auf einen Anteil von 45 % gestiegen. Die enormen Differenzen zwischen Flossenexport, der in der EU angeben wurde und Flossen deren Import aus der EU von Hong Kong, der Provinz Taiwan und Singapur angegeben wurden divergieren um ein Vielfaches, was die Richtigkeit der Angaben zum Export in Zweifel stellt.

Doch nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch hat das Thema in den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewonnen und mit der Bürgerinitiative von Stopfining.EU, die mehr als 1,1 Millionen Unterschriften erhalten hat und von über 100 NGO´s und Prominenten Umweltschützerinnen und Umweltschützern wie Luisa Neubauer und Robert Marc Lehmann unterstützt wurde, den Höhepunkt der Relevanz erreicht. Auch die mediale Aufmerksamkeit für das Thema ist seit dem Finning-Verbot von 2013 erheblich gestiegen (Abbildung 1). Die aktuelle Forderung der Tierschützer beinhaltet ein EU-Weites Verbot des Handels mit Haifischflossen. Die Initiative ist eine von bisher erst zehn Bürgerinitiativen, die es auf EU-Ebene geschafft haben, die nötigen eine Million Stimmen zu sammeln. Die EU-Kommission hat auf diese Initiative reagiert und Maßnahmen wie verbesserte Kontrollen der Fischerei und die Rückverfolgung entlang der Wertschöpfungsketten vorgeschlagen. Diese Entwicklungen sind vielversprechend, da sie die Notwendigkeit unterstreichen, nicht nur das Finning zu verbieten, sondern auch den Handel mit Haifischflossen zu regulieren, der trotz bestehender Verbote fortbesteht.

Die Effektivität der aktuellen Hai-Schutzmaßnahmen wird außerdem durch die jüngsten Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse weiter in den Fokus der internationalen Umweltschutzdebatten gerückt. Die Studie von Professor Boris Worm, die im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde, liefert beunruhigende Einblicke in die weltweite Situation der Haipopulationen. Trotz zahlreicher Schutzmaßnahmen ist die Zahl der getöteten Haie zwischen 2012 und 2019 von 76 Millionen auf 80 Millionen gestiegen, und ein Modell schätzt sogar, dass die tatsächliche Zahl im Jahr 2019 bei etwa 101 Millionen gelegen könnte, dies entspräche ungefähr zwei getöteten Haien pro Sekunde. Diese aktuellen Zahlen unterstreichen, dass bestehende Verbote und Regelungen nicht ausreichen, um den Rückgang der Haipopulationen effektiv zu stoppen. Auch die Erkenntnis, dass jeder dritte gefangene Hai eine geschützte Art ist, die eigentlich unter das Washingtoner Artenschutzabkommen fällt zeigt, das Artenschutz hier zu häufig lediglich auf dem Papier stattfindet und dann in der Umsetzung scheitert.

Die Reaktionen auf die EU-Initiative und der weiteren wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild: Einerseits gibt es deutliche Fortschritte und ein gestiegenes Bewusstsein für die Notwendigkeit des Hai-Schutzes und gleichzeitig deutlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema, andererseits aber auch durchaus berechtigte Kritik an der Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen. Die Forderung nach einem vollständigen Verbot des Haifangs in Schutzgebieten, wie sie von Umweltschutzorganisationen und der Studie von Worm hervorgehoben wird, könnte ein Schlüssel zur Lösung des Problems sein. Solche Schutzmaßnahmen haben sich als effektiv erwiesen, um Beständen die Chance zur Erholung zu geben und ein gesundes Ökosystem im Meer zu fördern.

Doch welchen Ausblick gibt es nun für die bedrohten Meeresräuber? Die aktuellen Maßnahmen zum Schutz der Haie zeigen, dass sich etwas tut. Wer heute Haischützern ist, beobachtet schnellere und stärkere Veränderungen als es vor 20 Jahren der Fall war. Das ist ermutigend. Jedoch sind wir global und europäisch weit entfernt von einer tatsächlichen Weichenstellung zur Erholung der Bestände.